核心提示

每年金秋开学季,晋江安海的小学生们会来到石井书院举行开笔礼。石井书院是泉州古代“四大书院”之一,其前身“二朱先生祠”,是名儒朱熹的得意弟子、泉州南宋名臣傅伯成因感念朱松、朱熹父子对安海倡教兴学的功绩而建。

石井书院被誉为“温陵始学”和“闽学开宗”之地

除了石井书院,泉州世界遗产点、省级重点文物保护单位泉州市舶司遗址,也与傅伯成有关。史载,市舶司历史上曾有一座清芬亭,其得名便源于傅伯成的诗句。

傅伯成为官廉洁奉公、正直敢言,《宋史》称其“纯实无妄,表里洞达”,除了在泉州的这些遗迹,他在连江、漳州、镇江等地为官时,也留下了诸多善政,至今为人所称道。

亭以诗名千古流芳

一个市舶司,一部繁荣的泉州海外交通史。市舶司遗址是宋元时期泉州“东方第一大港”刺桐港的重要见证,考古专家认为,其或为我国唯一保存的古海关遗址。

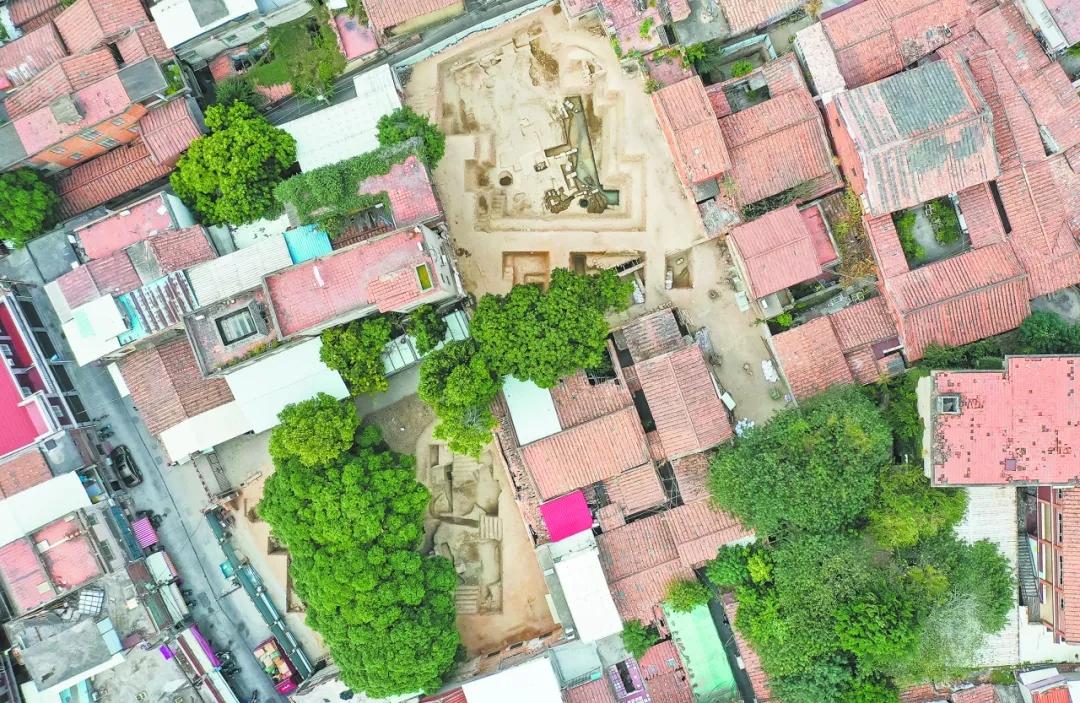

泉州市舶司遗址(王俊 摄)

为了配合“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗,2019年起,由中国社会科学院考古研究所、福建博物院、泉州市海上丝绸之路申遗中心联合组成泉州城考古工作队,对泉州市舶司遗址进行探寻发掘。

考古发掘中,一块刻有“(监)造市舶亭蒲”文字砖的发现,不仅进一步确认了泉州市舶司遗址的位置,也让人们了解到一座历史上曾存在于泉州市舶司的亭子——清芬亭。“‘(监)造市舶亭蒲’文字砖的发现,则从文字层面直接佐证与市舶亭、清芬亭相关。”中国社会科学院考古研究所研究员汪勃表示。

泉州市舶司遗址考古发掘现场

据载,市舶司内曾有清芬亭、仓库等建筑,清道光年间所修《晋江县志》中载泉州市舶提举司“在府治南水仙门内,即旧市舶务址。有清芬亭,以傅伯成有‘岁晚松篁期苦节,春风桃李自多情’之句,故名”。翻阅史料得知,早在南宋,地理学家王象之所著、成书于宝庆年间(1225—1227年)的《舆地纪胜》已对此有所记述:“清芬亭在提举治所,傅伯成诗‘岁晚松篁期苦节,春光桃李任多情’。”该诗出自傅伯成的诗作《句》,意为岁末时节,松树和竹子依然保持着坚韧的品质;春天的光景里,桃花和李花都在自由地绽放着芳华。

从当时的社会背景和市舶司的职能来看,清芬亭的文化意象恰与廉洁治理需求高度契合。市舶司掌管海外贸易,权力极大,容易滋生腐败。宋元时期,泉州海外贸易高速发展,为了抑制预防腐败,宋元朝廷及地方政府采取了一系列反腐倡廉活动,通过制定较为完整的海外贸易管理和反腐败法律、任用清官廉吏、对官员进行廉政教育等措施以整顿吏治、革除积弊。

泉州市舶司遗址

松、竹因经冬不凋,在中国文化中一直是坚韧、高洁的文化意象,清芬亭因该诗得名,是市舶司重视廉政教育、涵养廉洁文化的具体体现,在潜移默化中引导着官员应德行高洁,秉廉而行。

清芬亭具体建于何时、市舶司中的一座观赏亭为何因他的诗句而得名,是否因傅伯成到市舶司而吟诵该诗?目前并未发现确切记载,这些谜题,还有待后人继续挖掘,但是,从市舶司的亭子以他的诗句命名,可从侧面一窥傅伯成正直的品格及彼时世人对其的认可。

傅伯成是谁?他是南安丰州人,出生于南宋高宗绍兴十三年(1143年),其祖父傅察、父亲傅自得,都是以忠直刚正闻名于世的名宦。他自小受良好家风浸染,养成了以民为本、嫉恶如仇的性格。他年少时跟从朱熹学习,隆兴元年(1163年)考中进士,历官南宋孝宗、光宗、宁宗、理宗四朝,先后任福建路连江知县、太府寺丞、湖广总领、提点两浙东路刑狱、工部侍郎、吏部侍郎、龙图阁学士等职。

律己爱民励精图治

良好的家风和名师朱熹的影响,在傅伯成步入仕途后,也逐渐显示出来。在多个地方任职时,他关心百姓疾苦,兴利除弊,励精图治,积极作为;在朝为官时,他嫉恶如仇,遇事敢言,敢于直谏。

傅伯成的父亲傅自得,与朱熹的父亲朱松有“先人之旧”,傅伯成兄弟“少从朱熹学”,深受朱熹“国以民为本,社稷亦为民而立”等民本思想的影响,出仕后“推熹遗意而遵行之”,是朱子精神的重要支持者和继承者之一。

宋孝宗淳熙五年(1178年),傅伯成任连江知县。据《连江县志》记载,任上他重视文教,兴修水利,发展农业,“大修东湖南塘斗门,筑石堤三百余丈”,东湖开凿于隋朝开皇年间,周长二十余里,能灌溉四万余亩民田,后因年久而损坏,傅伯成重修后,极大造福了百姓。

庆元三年(1197年),傅伯成知漳州。《宋史》载其:“出知漳州,以律己爱民为本。推熹遗意而遵行之,创惠民局,济民病,以革禨鬼之俗。由郡南门至漳浦,为桥三十五,治道千二百丈。”他兴修水利,筑广济陂,灌田千余顷;建东溪桥,方便百姓往来;创建惠民局,救济患病百姓;革除社会弊端、移风易俗;拨款主持建造了漳州至漳浦的35座石梁桥,其中以跨越茭蓼潭的一座为最长,共17孔,称茭蓼桥,俗称为“长桥”。此后,长桥成为地名,漳州漳浦县至今有长桥镇长桥村。因为他的诸多作为,郡人自发在道旁摩崖刻记他的惠政。

嘉定三年(1210年),傅伯成以宝谟阁待制知镇江府,恰逢当地大饥荒,饿殍遍野,他采取有力措施赈灾,“全活饥民”无数,他还为大批守寨官兵请求减免死刑,保全了他们的性命。此外,在建宁知州及成都提点刑狱、知浙江庆元府兼沿海制置使等任上,他都有积极作为,赢得了广泛的赞誉。

清正廉洁刚正不阿

傅伯成勤政且廉政,始终严以律己,非常清廉,“平生廉俭,历官五纪,始营数椽于祖居右。”他为人刚正不阿、嫉恶如仇,身处复杂的朝堂,却不愿明哲保身,只要是对国家和人民好的事情,他都不畏权贵,仗义执言。

作为朱熹的得意弟子,傅伯成深受其影响。朱熹廉洁奉公,不畏权贵,对贪赃枉法之徒深恶痛绝,傅伯成一生都在追随老师的遗风。在任右司郎官时,遇到有权有势的人想拉拢,他“皆峻拒之”。在提点浙东刑狱任上,据志书载,当地富贵人家很多,且常结交权贵,导致社会秩序混乱,百姓惶惶不安。傅伯成到任后,不为利益所动,坚决依律法办事,严惩奸恶,公正处事,使得政通人和。在提举湖北常平茶盐时,他发现历任这一职位的人,常“以义仓钱佐用度”,他继任后,摒弃了这种做法,宁肯节俭用度,也不占用救济百姓的资金。

面对权臣专政,他敢于上书直谏,虽因此几次被贬,但仍初心不改。庆元元年(1195年),傅伯成任将作监丞。当时韩侂胄受宁宗宠信,十分专权,千方百计逼使赵汝愚罢相并一再贬谪,太府寺丞吕祖俭上书陈谏,却被贬韶州(治所在今广东省韶关市)。傅伯成上书宁宗,说吕祖俭不应当因上书而被贬,要求朝廷“毋使下窃直谏之名,上有罪言之谤”,并极论朋党之祸,结果也被贬任漳州知州。开禧年间(1205—1207年),他又因反对韩侂胄北伐而被贬。在任左谏议大夫时,因拒绝史弥远为了独揽朝政对他的引诱、拉拢,遭史弥远记恨,傅伯成一再被贬。

傅伯成一生清廉自守,晚年辞官归家,但仍心系国家,常向朝廷提出中肯建议,自称“虽力以老病辞,而爱君忧国之念不少衰。”宝庆二年(1226年),傅伯成逝世,端平三年(1236年),获谥号“忠简”,《宋史》也给予了高度评价:“伯成纯实无妄,表里洞达,每称人善,不啻如己出,语及奸人误国,邪人害正,词色俱厉……”

《石井书院志略》详细记载了该书院创建时的经过

傅伯成对朱熹十分尊重,乾道年间(1165—1173年),傅伯成客居安海,因当时朱熹学说被视为“伪学”,鳌头精舍也受到打压,他不忍鳌头精舍被废,亦感念朱氏父子对安海倡教兴学之功绩,于鳌头精舍辟建“二朱先生祠”,绘朱松、朱熹父子画像奉祀。嘉定四年(1211年),安海镇官游绛应安海士民要求,报请泉州郡守邹应龙建造“石井书院”。邹应龙派朱在主持建院工作,翌年(1212年)落成,“二朱先生祠”与石井书院合二为一。

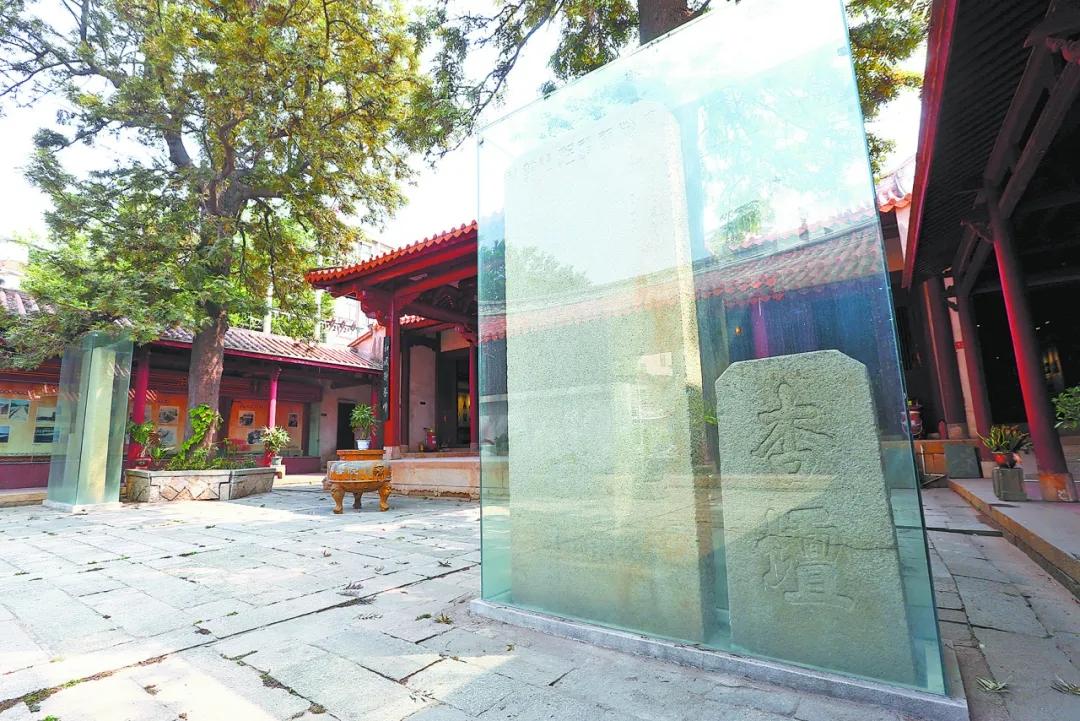

石井书院里的“二朱先生祠碑记”(王柏峰 摄)

石井书院因“二朱过化”,被誉为“温陵始学”和“闽学开宗”之地,见证了闽学的发展和传承。800多年来,石井书院几经兴废,2007年,晋江、安海两级政府按照“修旧如旧”原则进行修缮,保存了宋代石井书院的面貌,书院内设立《朱子家训》宣传展廊、安海近代教育大事记、石井书院历史沿革展示等,如今,这里依然是泉州的知名文化地标。

文字:黄宝阳、叶俊伟