核心提示

山石有言,切切回响。全国重点文物保护单位九日山上,保留着87方宋、元、明、清古代摩崖石刻,其中最珍贵的,要数10方祈风石刻。这一组记载着公元1174年至1266年间祈风彝典的石刻,是世界仅存的为往来商舶祈求顺风和平安的实物记录,2021年被列为泉州的22个世界遗产点之一。

这些石刻不仅承载着古代海上丝绸之路的繁华记忆,更镌刻着许多治泉官员的廉洁故事,如南宋的泉州太守林枅、倪思等人。

“无石不刻字”的九日山,留下诸多清官廉吏的足迹。

林枅:惜民财宽民力的务实太守

“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”宋代诗人杨万里的这首《晓出净慈寺送林子方》,家喻户晓,诗歌中送别的友人“林子方”也广为人知。许多人可能不清楚,林子方曾任泉州太守,并在泉州留下了诸多令人称道的政绩。九日山上有两方石刻,便是其清廉事迹的佐证。

林枅,字子方,淳熙十二年(1185年)担任泉州太守兼福建路转运判官。据《泉州府志》载,“林枅,淳熙十二年(1185年)知泉州。以清德律贪,除诸邑无名科敛。讼牒盈庭,剖决不滞,一时豪强敛迹。莆泉密迩,亲故不敢干以私。后帅闽,卒,民立祠以祀。”意思是他凭借清廉的德行约束贪婪之举,废除各州县无名的赋税征收。诉讼公文多到堆满公堂,但他剖析决断毫不拖延,一时间强横有权势之人收敛恶行。莆田与泉州地域相近,亲戚朋友不敢因私事请托。后来,他在闽地主政,去世后,百姓建立祠堂祭祀他。

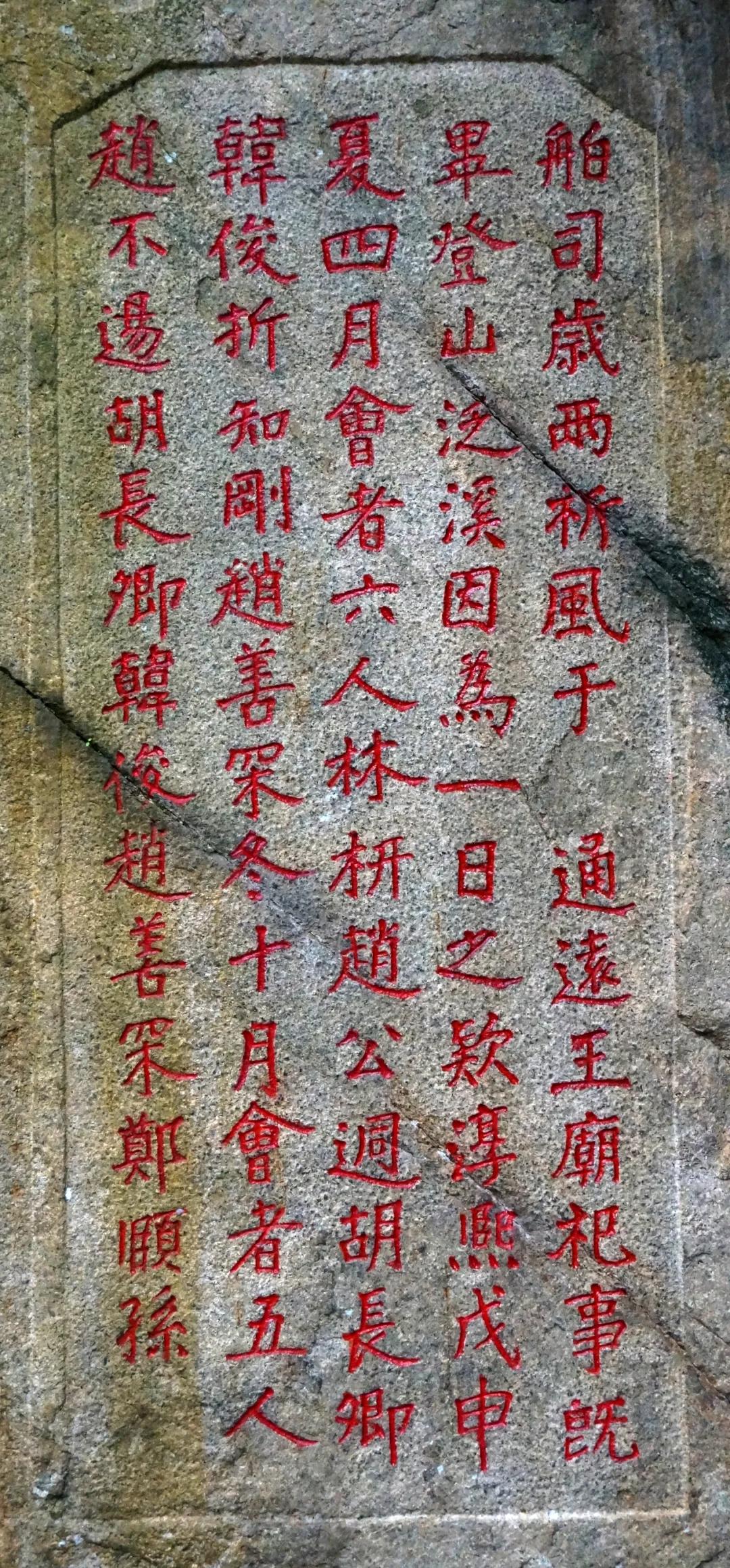

南宋林枅等祈风石刻

淳熙十五年(1188年)的“南宋林枅等祈风石刻”,位于九日山东峰石刻群中央悬崖,高1.85米,广0.78米,正书,字径0.13米,5行,行15字。其内容为“舶司岁两祈风于通远王庙,祀事既毕,登山泛溪,因为一日之款……”南安市世界文化遗产保护中心负责人何春燕表示,这方石刻是九日山唯一记载两次祈风仪式的石刻,将两次仪式一并记载镌刻,是林枅“惜民财、宽民力”执政理念的佐证。要知道在当时,刻一方这样的石刻需要耗费不菲的人力、物力和财力,林枅此举无疑体现了这位主政一方的太守,对公共资源的珍视与合理利用。

除此之外,林枅在九日山上还有一方关于修建姜相墓的石刻,更将他爱民、节俭的节操展现得淋漓尽致。姜相即姜公辅,唐朝德宗年间宰相,曾在九日山隐居13年,卒后葬于九日山下。九日山的“南宋黄汝嘉重修姜相墓纪事石刻”,记录了淳熙十三年(1186年),时任泉州知府的林枅,拨款给南安县令黄汝嘉修葺唐相姜公辅墓的事件。

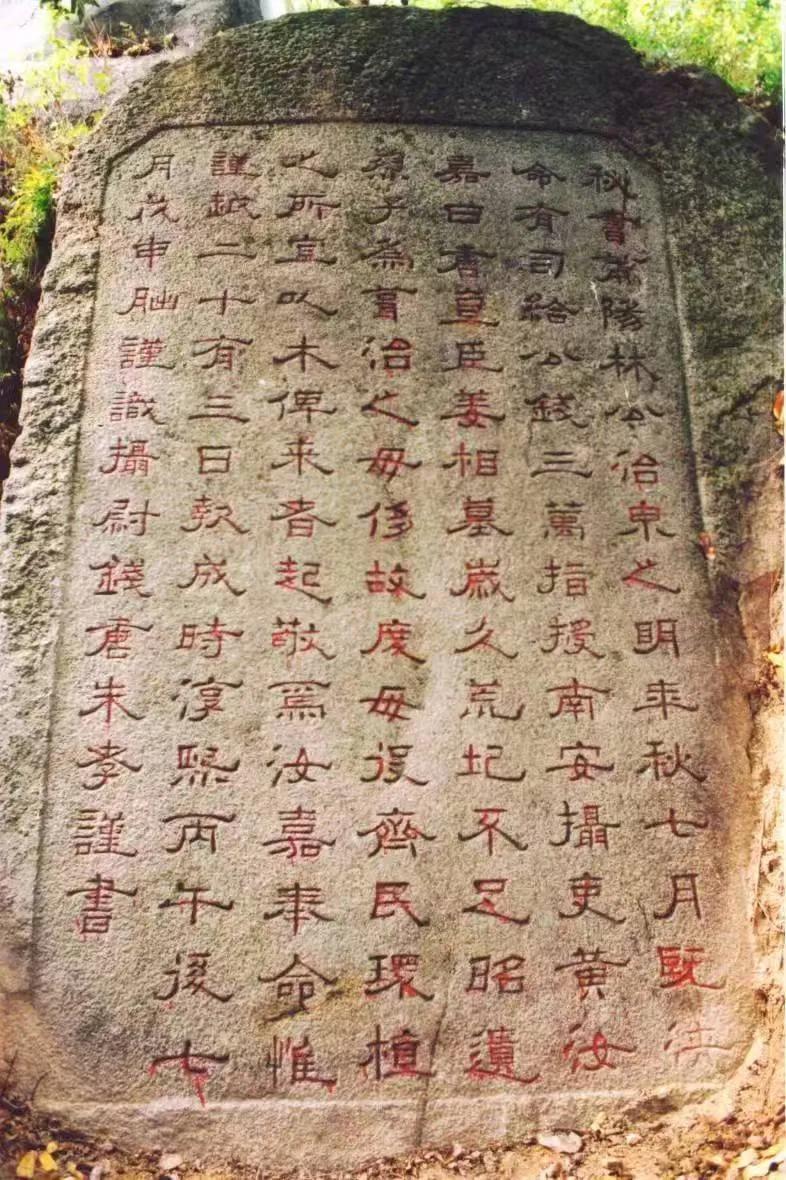

南宋黄汝嘉重修姜相墓纪事石刻

该石刻位于东峰东南坡姜相墓后岩壁上,东南向,高2.85米,广1.85米,隶书,字径0.18米,7行,行16字。石刻中记载“唐直臣姜相墓,岁就荒圮,不足以昭遗烈,子为葺治之,毋侈故度,毋役齐民,环植之所宜以木,俾来者之起敬焉”。南宋时期,“夫役”制度给百姓带来了沉重负担,征调民户从事公共工程差务,使百姓无法专心生产,家中劳务也常被耽误。而林枅在这方石刻中特地强调“毋役齐民”,足见他对百姓的体恤之情。《未轩文集》中评价他“惜民财,宽民力”,“毋侈故度”的要求,更是体现了他不追求奢靡,严格控制工程预算。石刻上的字字句句,无不彰显着这位太守的为民初心与清廉品格。

倪思:俗以俭化的清廉典范

同样十分敬仰姜相且一样爱民如子的泉州贤守倪思,也在九日山留下了石刻印记。在九日山东峰石刻群中,一方石刻记载着南宋宁宗嘉泰元年(1201年)农历十一月,倪思带领僚属来九日山祈风的往事。

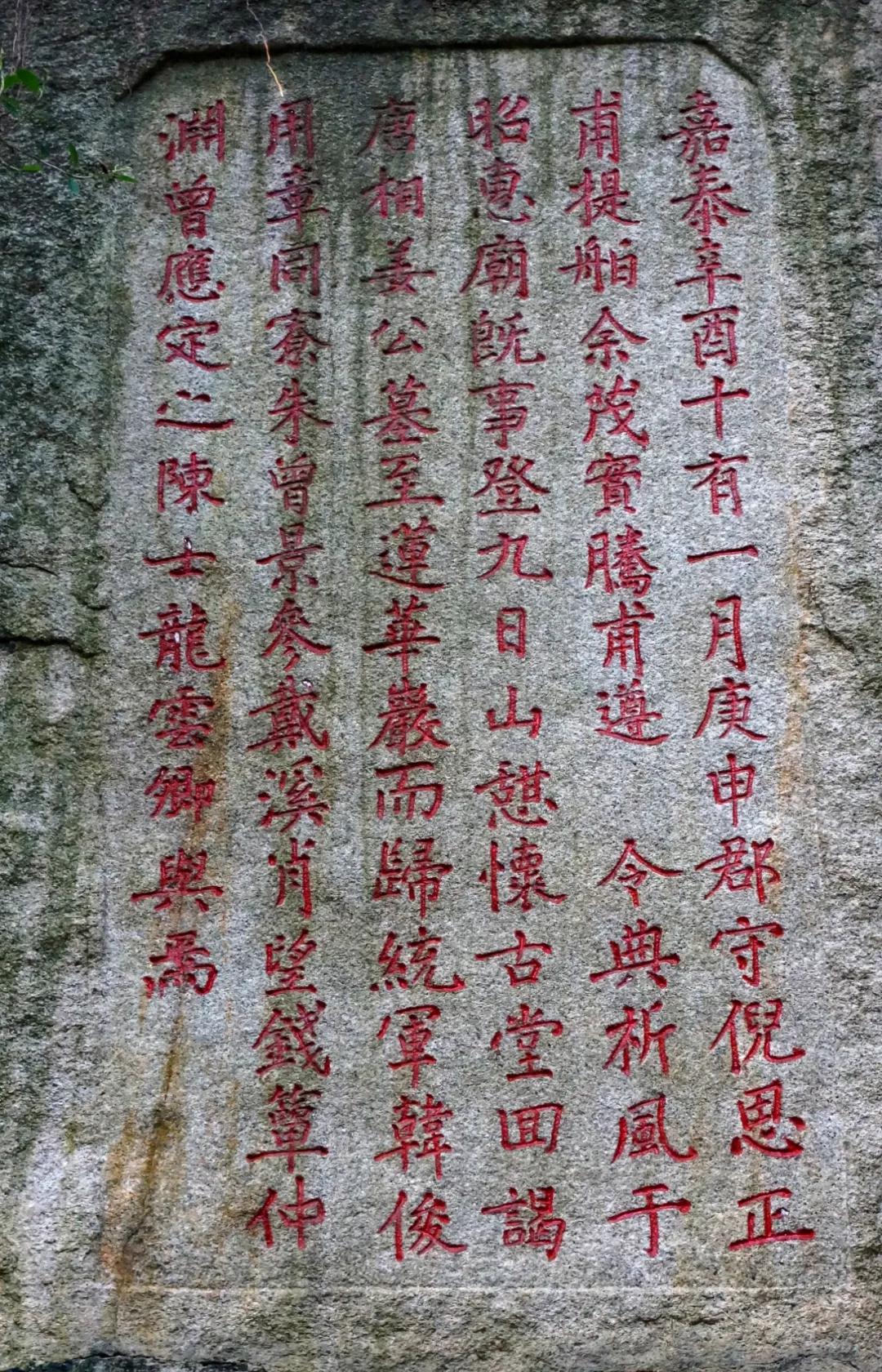

“南宋倪思等祈风石刻”位于九日山东峰石刻群中央悬崖,高2米,广1米,正书,字径0.11米,6行,行15字。石刻原文:“嘉泰辛酉十有一月庚申,郡守倪思正甫、提舶余茂实腾甫,遵令典祈风于昭惠庙。既事,登九日山,憩怀古堂,回谒唐相姜公墓,至莲华(同‘花’)岩而归。统军韩俊用章、同僚朱曾景参、戴溪肖望、钱簞仲渊、曾应定之、陈士龙云卿与焉。”根据石刻,祈风仪式结束后,他与僚属拜谒了姜相墓。

倪思,嘉泰元年(1201年)任泉州太守。《泉州府志》载:“倪思,字正甫,归安人。嘉泰元年(1201年)知泉州。新学校,修城廓,浚河渠,造桥梁,葺候馆,立养济院,百废俱兴。真德秀将守泉,贻书问政……”说的是倪思在泉州主政期间,新建学校,修筑城郭,疏通河渠,建造桥梁,修缮接待宾客的馆舍,设立养济院(古代收养孤寡、老弱病残的慈善机构),众多荒废的事业都重新兴起。真德秀即将赴泉州任职时,写信向倪思询问治理政事的方法。

南宋倪思等祈风石刻

倪思给继任者真德秀分享了自己“毋崇宴觞,毋艳賨贷,静以安民,俗以俭化”的从政原则,至今仍发人深省。“毋崇宴觞”倡导减少不必要的应酬和铺张浪费,反对崇尚宴会饮酒等奢侈的社交活动;“毋艳賨贷”告诫人们避免过度追求物质享受和陷入不必要的经济纠葛,不要追求华丽的服饰或有借贷钱财奢侈消费等虚荣行为;“静以安民”强调营造安静、稳定的社会环境,让百姓能安心生活和生产,避免扰民;“俗以俭化”则希望通过倡导节俭的风气来改变社会风俗,使节俭成为一种普遍的价值观念和行为准则。

倪思不仅提出了这样的理念,更将其贯彻到生活和治理实践中。他在著作《经锄堂杂志》中,详细阐述了制订消费计划的重要性,认为“富家有富家计,贫家有贫家计,量入为出则不至乏用矣”。他还制定了具体的年度、月度乃至每日消费计划,并让子弟分掌家用,以确保合理开支,杜绝浪费。

倪思逝世后,真德秀为他立祠并作记,文中写道:“泉守多矣,不求祠而民祠之有三人焉:蔡襄、王十朋、其一思也。”能与蔡襄、王十朋等贤能之士一同被百姓铭记,足见倪思在泉州百姓心中的崇高地位。他去世后葬于余姚市城东经济开发区,虽墓地四面青山绿水,但墓规模并不大,仅是一个直径4米、前置横拦石碑的圆形土墩墓。这种简葬方式,正是他生前勤俭理念的生动写照。

九日山的祈风石刻,不仅见证了古代泉州辉煌的海丝盛景,更记录着跨越时空的清廉精神,这种精神也将影响并激励着一代又一代的后人,在各自的岗位上践行责任与担当。