百姓感念的柯述

北宋泉州的清官廉吏,柯述也是较著名的一位,他不仅在外地为官颇有政绩,得到最高统治者肯定,且回归泉州老家后也做了不少好事,使泉州百姓颇为感念。泉州府学前面有块石碑,记载北宋泉州州学迁建事宜,当中就着重记载了柯述。

柯述,字仲常,号世程,泉州南安丰州人,生于北宋天禧元年(1017)。从小聪颖,颇“有异质”,且勤奋好学,博学多才,通百家诗史,尤精于《易》,文章也写得漂亮。三十多岁时,因学问渊博,出任泉州州学教授。北宋嘉祐二年(1057),考中进士。为官多年,累官知县、知州、福建提刑官、湖南转运使、漳州施赈副使、朝议大夫、龙图阁直学士。北宋政和元年(1111),病逝于泉州。

晋江南塘柯氏家庙

柯述为官,最早引起人们注意的是在任泉州州学教授期间。当时,柯述任教授多年,已经年近四十,可尚未举进士,然而,他不仅学问渊博,而且为人正直,作风正派,严于律己,以身作则,垂范学生,深受敬佩。嘉祐元年(1056),蔡襄知泉州,对柯述的为师表率甚为赏识,对他的文章更是大为赞赏,认为不仅行文漂亮,且很有见地,料定将来必成大器,于是就写了首长诗加以赞扬和鼓励。柯述不负所望,翌年,果然中了进士。

柯氏一族曾出过多位进士

中举后的柯述,满怀感恩之心,也满怀匡世济民的理想抱负,决心一展才能,努力报效国家社稷。初任江西赣县县尉,不嫌官职卑微,不顾路途遥远,不计住所僻远,他尽职尽责,缉盗办案,不遗余力,政绩斐然。当时的赣县,因为经济凋敝,民不聊生,盗贼四起。几位前任县尉,面对蜂起的盗贼,无不简单从事,每当抓获之后,草草审结,判处死刑,斩决了事。如此,并未能有效加以抑制。柯述赴任时,赣县积案无数。到任后,柯述经过深入调查,发现很多盗贼本性并不坏,乃是因为生计无着而被逼为盗,有些人经过劝说,能主动投案自首,有些人被捕后,能积极退赃,有悔改表现。因此,不能简单一刀切,一杀了事。于是,柯述向县令建议,应对盗贼区别对待,凡主动自首者,以及主动退赃者,皆应给予酌情减刑。同时,在力所能及的情况下,尽量帮助解决某些实际生活困难,如此,才能从根本上扭转盗贼成风的局面。县令采纳了柯述的意见,积极加以施行。果然,没过多久,盗贼闻风收敛,社会逐渐稳定。自此柯述声名大振,被擢升为浙江吴兴知县。

柯述任吴兴知县后,不仅极为清廉,从不妄取不义之财,依旧保持俭朴生活,而且,辛勤理政为百姓办了不少好事实事。吴兴靠近太湖,旱涝灾害不断,给当地百姓带来很大祸患。柯述积极倡修水利工程,且从实际出发,既考虑蓄水,又考虑排涝,双管齐下,治理水患。经过一番艰苦努力,吴兴的抗旱抗涝能力有了较大提高,农业连年丰收,农民衣食基本无忧,农村社会安定。柯述的政绩,换来了吴兴百姓的爱戴。几年后,柯述又移知襄县,同样因为清廉勤政获得了很高的声誉。特别是在对待盗贼问题上,依旧采取恩威并用手段,当地的盗贼望风而逃。

柯述的事迹,引起当朝皇帝的关注。远在都城开封的宋神宗,听说柯述为官清廉以及种种政声故事,产生了浓厚兴趣,于是特地命人将柯述召到京城面见,认真听他讲述治政故事,对柯述留下了深刻的印象,并对他的清廉正派和理政有方赏识有加,还特地在别殿的屏风背面记下柯述的大名,准备日后重用。不久,柯述就被提升为怀州知州。

柯述曾担任龙图阁学士。各地柯氏家庙内,都悬挂有这样的匾额。图为南安官桥柯氏家庙。

北宋元祐年间(1086—1094)、元符年间(1098—1100),柯述两次出知福州,还当过福建提刑官、湖南转运使、漳州施赈副使,直至朝议大夫、龙图阁学士。无论是当地方官,还是在朝廷为官,柯述依旧抱持准则,廉政清勤,政绩昭彰。特别值得一提的是,北宋熙宁八年(1075),漳州大旱灾,柯述出任漳州施赈副使期间,处理赈务时极为认真,有条不紊又公平合理,深得饥民崇敬,感念不已。后来,当地百姓特建祠祭祀,追念功德。据传,这次漳州赈灾活动,因救活饥民无数,有两只喜鹊,一直停栖在柯述住宿的馆舍,当他离开漳州时,漳州百姓依依不舍,送行几十里,而那两只喜鹊竟然也相伴相随,跟着飞了很长路程,久久不忍离去。时人称异,传为佳话。柯述的后代亦以此为荣,遂以“瑞鹊传芳”作为家族衍派堂号,世代传衍,直至今日。

柯氏后人门楣上的“瑞鹊传芳”

此外,柯述还致力发展教育,大力培养人才。泉州士民之所以非常感念他,最主要的是他在教育方面的贡献。柯述举进士前曾为泉州教授,也是泉州州学的首任教授,他任职多年,勤勤恳恳,积极为泉州培养人才。大观三年(1109),退职归里后,继续关心家乡教育,竭力促成将被高惠连迁走的学宫迁回原址。

高惠连,泉州晋江安海人,进士。据《泉州府志》载:大中祥符四年(1011),高惠连知泉州时,“以私憾迁府学于郡西,击断石笋为二”。原来,高惠连祖父任泉州通判军州事时,汀州山民聚众造反,侵扰同安,进犯泉州。其祖父领兵镇压,于古陵坡遇敌阵亡。后来,高惠连当大官了,硬要将祖父放入乡贤祠,遭到泉州缙绅强烈反对。于是,高惠连心怀愤恨,利用职权强行将州学从府城东南的三教铺(即今文庙址),迁到西北边的今庄府巷的育材坊;还派人将位于泉州新门外浮桥附近的石笋击断为两段。

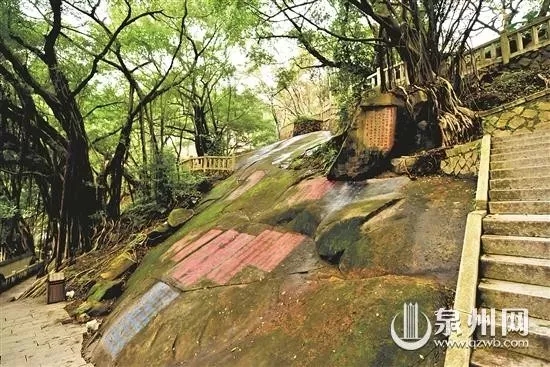

福州乌石山有几方关于柯述的摩崖石刻

州学是泉州最高学府,是泉州培养人才的重要场所。而石笋是泉州著名古迹,据传“屡谶衣冠之盛”,与孔庙那株皂荚树一样,是能预示泉州地灵人杰的风水圣物。断石笋关系到人才问题,大大触犯了泉州人的忌讳。另外,新迁的地址,仄陋狭小,无法容纳更多士子入学,且又低洼卑湿,每逢雨季到来,洪水侵淹浸潦,道路难以行走,严重影响教学工作,影响了人才培养。据说,州学西迁后,泉州原来那种“擅山川之气,践槐袭衮,元勋伟节,世有名人”景象,果然日趋式微,“衣冠遂减畴昔”。因此,自高惠连迁学宫起,泉州士民长期对其愤恨不已,众口一词,同声谴责,不断攻击,并要求把学宫再迁回旧址。直到大观三年(1109),告老返乡的柯述,了解有关情况,应泉州士绅推举,极力向郡守陈言迁建学宫于旧址。在柯述坚持下,终于迁回原址,加以扩大,从此固定下来。迁去又迁回,经历了一百年。学宫迁回后,泉州人感念柯述,以刻石形式,在州学立碑《泉州重建州学记》歌颂柯述,并在他死后将其配祀于学宫。